1000يوم من الحرب في السودان: لماذا فشلت هندسة السقوط السريع؟

د.عبدالناصر سلم حامد -كبير الباحثين ومدير برنامج شرق افريقيا والسودان في فوكس

باحث اول في اداره الأزمات ومكافحة الإرهاب

الراصد الإثيوبي -السويد

الخميس 10 يناير 2026

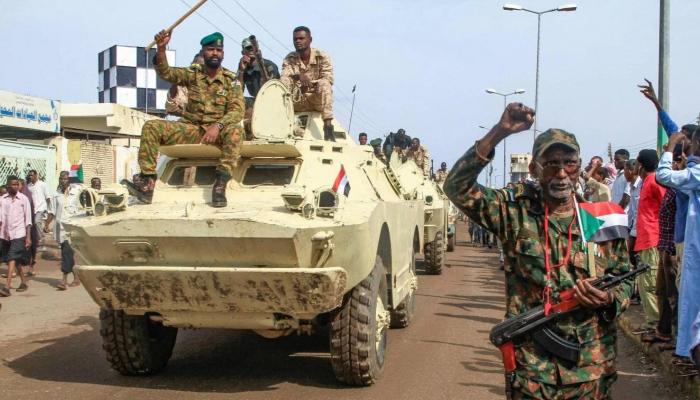

بعد ألف يوم من الحرب، لا يمكن قراءة ما جرى في السودان بوصفه صراعًا ميدانيًا على السيطرة فحسب، بل باعتباره اختبارًا قاسيًا لحدود الحرب الحديثة حين تُدار بعقيدة الصدمة لا بعقيدة الاستمرارية.

فالمشهد الذي أُريد له أن يُحسم خلال أيام تحوّل إلى حرب زمن وإيقاع، ليس لأن ميزان القوة لم يكن مختلًا في بداياته، بل لأن الشرط الجوهري الذي قامت عليه خطة السقوط السريع — الانهيار المتزامن للقيادة والسيطرة — لم يتحقق. هنا يتبدّى الفارق بين إلحاق الأذى التكتيكي وكسر القدرة المؤسسية على التكيّف.

لم تبدأ الحرب يوم انفجارها الميداني، بل سبقتها مرحلة يمكن توصيفها عسكريًا بهندسة ما قبل الصراع، أُعيدت خلالها صياغة بيئة الأمن الحضري، وتآكلت طبقات الوساطة بين العمل الاستخباري والانتشار الميداني. ومع سقوط نظام عمر البشير، لم يتفكك المجال السياسي وحده، بل أُزيلت طبقة أمن حضري متخصصة كانت تؤدي وظيفة إدارة العنف منخفض الكثافة داخل المدن.

ولم يكن إضعاف جهاز المخابرات العامة وحلّ هيئة العمليات إجراءين إداريين عابرين، بل تفريغًا متعمّدًا لقدرة الدولة على امتصاص الصدمة الأولى في البيئة الحضرية.

أعاد الجيش تعريف المعركة: من حسم خاطف إلى حرب زمن، ومن اندفاع تكتيكي إلى استنزاف تشغيلي لصالحه

هذه الطبقة كانت تمثل حلقة الربط بين جمع المعلومات والاستخدام الدقيق للقوة، وبإزالتها نشأ فراغ بنيوي لا يُملأ بالعدد ولا بالانتشار، لأن قتال المدن عقيدة وخبرة تراكمية لا تُستدعى عند الطوارئ.

على هذه الأرضية تأسّس رهان الحسم المبكر وفق عقيدة ضربة قطع الرأس. جوهر الرهان كان شلّ منظومات القيادة والسيطرة خلال نافذة الصدمة الأولى، لإحداث انهيار متزامن في القرار والاتصال واللوجستيات والمعنويات، قبل انتقال المؤسسة العسكرية إلى طور التكيّف.

لذلك لم يكن حصار القيادة العامة ومحاولة تحييد القيادة العليا — وفي مقدمتها القائد العام عبد الفتاح البرهان — حدثًا عارضًا، بل استهدافًا لعقدة تشغيلية تتقاطع عندها ثلاث وظائف حاسمة: إنتاج القرار العسكري، وتوليد القوة، والشرعية المؤسسية.

وكان نجاح ضربة الرأس، وفق الحسابات النظرية، كفيلًا بإحداث تفكك ذاتي داخل الوحدات وإسقاط القدرة على التنسيق العملياتي.

لم تبدأ الحرب يوم انفجارها الميداني، بل سبقتها مرحلة يمكن توصيفها عسكريًا بهندسة ما قبل الصراع، أُعيدت خلالها صياغة بيئة الأمن الحضري.

بالتوازي، جرى استهداف مضاعف القوة الرئيسي للجيش النظامي عبر تعطيل قابلية التشغيل لا عبر التدمير الشامل.

ولم يكن الهدف تحقيق سيادة جوية مكتملة، بل فرض حرمان جوي يكسر الإيقاع العملياتي من خلال ضرب العقد الأرضية التي تعتمد عليها الطلعات.

وهكذا استُهدف مطار الخرطوم الدولي، وقاعدة مروي بوصفها عمقًا استراتيجيًا، ومطار الأبيض كمفصل ربط عملياتي بين الوسط والغرب، إضافة إلى مطاري نيالا والجنينة في دارفور. غير أن قاعدة وادي سيدنا الجوية شكّلت ركيزةً عملياتية حاسمة للقوات المسلحة؛ إذ استُهدفت القاعدة لكنها لم تسقط ولم تُخرَج كليًا من الخدمة. وما تحقق كان تعطيلًا جزئيًا ورفعًا لكلفة التشغيل، لا شللًا كاملًا، الأمر الذي أبقى للقوات المسلحة عمقًا تشغيليًا فعّالًا ومنع انهيار منظومة الإسناد خلال مرحلة الصدمة، وأسهم مباشرة في إفشال رهانات الحسم السريع.

هنا تحديدًا تصدّعت هندسة السقوط السريع، لأن شرطها الحاسم — الانهيار المتزامن — لم يتحقق. فقد تضرّرت منظومات القيادة والسيطرة واللوجستيات والمعنويات، لكنها لم تنهَر في اللحظة نفسها.

في الحروب الحديثة، لا تُهزم الجيوش التي تفتقر إلى هذه القدرة ببطء، بل تنهار دفعة واحدة. وفي السودان، لم يحدث ذلك.

وفي العلوم العسكرية، يُعدّ الفرق بين الانهيار المؤسسي وإعادة التشكيل التكيفية فاصلًا حاسمًا؛ إذ يُنتج الانهيار فوضى وتعددًا في القرار، بينما تسمح إعادة التشكيل بالحفاظ على الحد الأدنى الوظيفي العامل. عند هذه النقطة، لم تعد الحرب اختبار قوة نارية، بل اختبار قدرة على البقاء المنظّم وإدارة القرار تحت الضغط. وهنا برز العامل الذي أغفله مخططو السقوط السريع: المرونة العملياتية والمؤسسية للجيش.

ما ميّز أداء الجيش في هذه المرحلة لم يكن التفوق الناري، بل إدارة الفشل الأولي. فبدل التعامل مع الضربة الأولى بوصفها نهاية محتومة، جرى استيعاب الصدمة وإعادة تعريف نمط العمل تحت النار.

القيادة التي تضررت لم تتجمّد، بل انتقلت من مركزية جامدة للقرار إلى توزيع وظيفي مرن، ومن الاعتماد على منظومات مكتملة إلى تشغيل الحد الأدنى القابل للاستمرار. هذه المرونة — لا القوة المجردة — هي التي حافظت على القرار، ومنعت الصدمة من التحول إلى انهيار مؤسسي.

وفي الحروب الحديثة، لا تُهزم الجيوش التي تفتقر إلى هذه القدرة ببطء، بل تنهار دفعة واحدة. وفي السودان، لم يحدث ذلك.

في هذا السياق، لم يكن صمود الجيش حدثًا عسكريًا معزولًا، بل آلية بقاء للدولة نفسها. فقد مثّل الجيش المؤسسة الوحيدة القادرة على منع تحوّل الصراع إلى فراغ سيادي شامل. ولم يكن الفارق الجوهري في حجم القوة أو وفرة الموارد، بل في طبيعة البنية التنظيمية؛ فالمؤسسات التي تمتلك ذاكرة تنظيمية وتسلسلًا واضحًا للقرار، وقدرة على امتصاص الخسائر، تستطيع تحويل الضربة الأولى من نهاية محتومة إلى بداية صراع طويل، بينما تنهار التشكيلات التي تعتمد على الزخم والانتشار السريع عندما يطول الزمن.

في الحروب الحديثة، لا تُهزم الجيوش التي تفتقر إلى هذه القدرة ببطء، بل تنهار دفعة واحدة. وفي السودان، لم يحدث ذلك.

المدينة، بوصفها مسرحًا للعمليات، عاقبت السرعة وكافأت الاستمرارية. فالقتال الحضري يرفع منسوب الاحتكاك، ويعمّق الضباب العملياتي، ويحوّل السيطرة إلى فسيفساء غير مستقرة من النقاط والمحاور. والتقدم السريع يولّد فورًا فاتورة مسك الأرض: حراسة دائمة، ونقاط تفتيش، وإمدادًا مستمرًا، وضبط حركة مدنية في بيئة مكتظة. ومع اتساع السيطرة يظهر خطر التمدد فوق القدرة، حين تتجاوز الالتزامات التشغيلية القدرة الفعلية على الإدامة، فتتحول المناورة إلى عبء أمني، وتنتقل الأولوية من الهجوم إلى الإدارة.

في العمق، تحولت اللوجستيات إلى محرّك الإيقاع الحقيقي للحرب. ولم يعد التفوق يُقاس بحجم الموارد، بل بقدرة التشغيل المستمر: صيانة، وقطع غيار، ووقود، واتصالات، وانضباط توزيع. ومع إطالة أمد القتال، انتقل الاستنزاف من بشري إلى مؤسسي، تمثّل في إنهاك القيادة، وتشبع القرار، وتآكل القدرة على التركيز العملياتي. وعلى المستوى الإدراكي، أخفقت هندسة السقوط في الإشارة الاستراتيجية؛ إذ إن بقاء عقد تشغيلية محورية واستمرار القرار — ولو في أدنى مستوياته — نقضا رواية الحسم، وأبطلا مفاعيل الصدمة.

مثّل الجيش المؤسسة الوحيدة القادرة على منع تحوّل الصراع إلى فراغ سيادي شامل.

ووفق التعريف العسكري، يتحقق الانتصار حين يُحبَط الهدف المركزي للخصم، ويُفرَض عليه شكل الحرب ومدّتها، لا حين تُستكمَل السيطرة الميدانية فقط. وبالمعايير العسكرية، لم يكن ما حققه الجيش مجرد صمود دفاعي، بل انتصارًا استراتيجيًا مكتمل الشروط، إذ فشل الخصم في تحقيق هدفه المركزي، واضطر إلى القتال ضمن بيئة زمنية وتشغيلية لم يُعِدّ لها نفسه. وفي علم الحرب، يُعدّ الطرف الذي يفرض على خصمه شكل الحرب ومدّتها طرفًا منتصرًا، حتى قبل الحسم الميداني.

بعد ألف يوم، بات واضحًا أن ما جرى في السودان لم يكن إخفاقًا في القوة، بل انتصارًا في إدارة الحرب. فالجيش لم ينتصر لأنه لم يُستهدف، بل لأنه استوعب الاستهداف، ولم ينتصر لأنه امتلك تفوقًا مطلقًا، بل لأنه حوّل الصدمة إلى مسار طويل فقد فيه الخصم ميزته الأساسية.

لقد أخفقت عقيدة السقوط السريع لأنها افترضت أن تعطيل العقد يكفي لإسقاط المنظومة، وتجاهلت حقيقة أن الجيوش المؤسسية لا تنهار بالصدمة إذا احتفظت بحد أدنى من القرار والوظيفة. ومع بقاء القيادة واستمرار سلاسل القيادة والسيطرة — حتى في صيغتها الدنيا — أعاد الجيش تعريف المعركة: من حسم خاطف إلى حرب زمن، ومن اندفاع تكتيكي إلى استنزاف تشغيلي لصالحه. وبذلك، صمودُ القواتِ المسلحةِ أسقطَ مخططاتِ الحسمِ السريع، وبدّل معادلة الحرب من ضربة قاضية إلى صراع زمن انتهى لصالحها.

وفق التعريف العسكري، يتحقق الانتصار حين يُحبَط الهدف المركزي للخصم، ويُفرَض عليه شكل الحرب ومدّتها، لا حين تُستكمَل السيطرة الميدانية فقط. وبالمعايير العسكرية،

وبذلك، يتضح أن صمود القوات المسلحة لم يكن حدثًا دفاعيًا عابرًا ولا مجرّد قدرة على الاحتمال، بل نتاج عقيدة مرونة عملياتية ممنهجة (Operational and Institutional Resilience) مكّنت المؤسسة العسكرية من تعطيل فرضية الحسم السريع القائمة على مبدأ الانهيار المتزامن لمنظومات القيادة والسيطرة (C2) ومراكز الثقل (Centers of Gravity). لقد فشل الرهان على الضربة القاضية لأن الصدمة الأولى، رغم عنفها واتساعها، لم تنجح في كسر حلقة القرار، ولا في شلّ دورة توليد القوة، ولا في تفكيك التسلسل القيادي بما يفضي إلى الانهيار المؤسسي.

عمليًا، انتقلت الحرب منذ أيامها الأولى من منطق الحسم الخاطف إلى منطق الصراع طويل الأمد، حيث لم تعد الغلبة تُقاس بالتفوّق الناري أو سرعة الاختراق، بل بالقدرة على إدارة الإيقاع العملياتي، وضبط الانتشار، وتأمين الإدامة اللوجستية، والحفاظ على الحد الأدنى الوظيفي للقيادة والسيطرة والاتصالات في بيئة حضرية عالية الاحتكاك. وفي هذا النوع من الحروب، تصبح السيطرة المؤقتة عبئًا إذا لم تُدعَم بقدرة مؤسسية على المسك والإدارة، فيما تتحول المرونة التنظيمية إلى مضاعف قوة يفوق السلاح عددًا وتأثيرًا.

بعد ألف يوم، بات واضحًا أن ما جرى في السودان لم يكن إخفاقًا في القوة، بل انتصارًا في إدارة الحرب. فالجيش لم ينتصر لأنه لم يُستهدف، بل لأنه استوعب الاستهداف،

لقد نجح الجيش في إدارة ما يُعرَف عسكريًا بـ “الفشل الأولي” (Initial Failure) دون أن يتحول إلى انهيار شامل، عبر إعادة توزيع القرار، وتفكيك المركزية الصلبة، واعتماد أنماط تشغيل مرنة سمحت باستمرار الوظائف الحرجة حتى في ظل الاستهداف والضغط المتواصل.

هذا الانتقال من الصدمة إلى التكيّف، ومن الارتباك إلى الاستمرارية، هو ما حوّل الحرب من اختبار قدرة على التدمير إلى اختبار قدرة على البقاء المنظّم.

وفي الإطار الاستراتيجي الأوسع، لا تُنقَذ الدول بالضربة الأقوى ولا بالإنجاز التكتيكي السريع، بل بالمؤسسة التي تمتلك ذاكرة تنظيمية، وقابلية تعلّم تحت النار، وقدرة على منع الانهيار المؤسسي حتى في أسوأ الظروف.

فحين يُحرَم الخصم من تحقيق هدفه المركزي، ويُفرَض عليه شكل الحرب ومدّتها، ويُستنزف خارج شروطه الأصلية، فإن ذلك يُعدّ انتصارًا استراتيجيًا مكتمل الأركان، حتى قبل أي حسم ميداني شامل.

نجح الجيش في إدارة ما يُعرَف عسكريًا بـ “الفشل الأولي” (Initial Failure) دون أن يتحول إلى انهيار شامل.

في السودان، تحقّق هذا النوع من الانتصار لأن القوات المسلحة استطاعت تحويل الصمود إلى أداة استراتيجية، والزمن إلى سلاح معاكس، والضغط إلى محفّز لإعادة التشكّل والتكيّف. ومن هذا المنظور، لم يكن بقاء الجيش مجرد منع للهزيمة، بل إحباطًا واعيًا لمشروع السقوط السريع، وإعادة رسم لمسار الحرب على أسس فرضت واقعًا جديدًا. وختامًا، وكسوداني، أعتزّ بأن لنا جيشًا كهذا؛ جيشًا صمد، فتعلّم، فتكيّف، فانتصر بمعايير الحرب الحديثة لا بشعاراتها.

،،الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ،،